Sakrale Türme, Glocken- und Uhrtürme

Autoren:

Burkhard Pahl

Abbildung 26: Sagrada Familia, Barcelona, Architekt A. Gaudi

Zu den bedeutendsten Schöpfungen neuzeitlicher sakraler Türme zählt die neue Kathedrale von Barcelona, die Sagrada Familia (Abbildung 26) des Architekten A. Gaudi (1852 – 1926). Die Entwurfs- und Baugeschichte reicht bis 1883 zurück. Die filigrane Struktur, welche an gotische Bauten erinnert, basiert im Lastabtrag auf Kettenmodellen (Portal, Stützen etc.). Im Zuge der Fertigstellung der inzwischen 100jährigen Baustelle werden zunehmend Betontechnologien eingesetzt.

Der Turm des Ulmer Münsters, der Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden und der Mole Antonelliana in Turin (zunächst als Synagoge geplant, heute Filmmuseum) sind ebenfalls Schöpfungen der Neuzeit.

Von herausragender Gestalt im Sinne moderner Baukunst ist die Kathedrale von Brasilia, Architekt O. Niemeyer, anzusehen. Streng genommen ist sie mit der großen Basisbreite von 70 m kein Turmbauwerk. Dennoch weisen die 16 Betonhohlrippen, welche 40 m in die Höhe ragen, auf zahlreiche moderne Kirchenbauten und Türme hin.

Abbildung 27: Kathedrale von Brasilia, Bauhöhe 40 m, bestehend aus 16 Betonhohlrippen

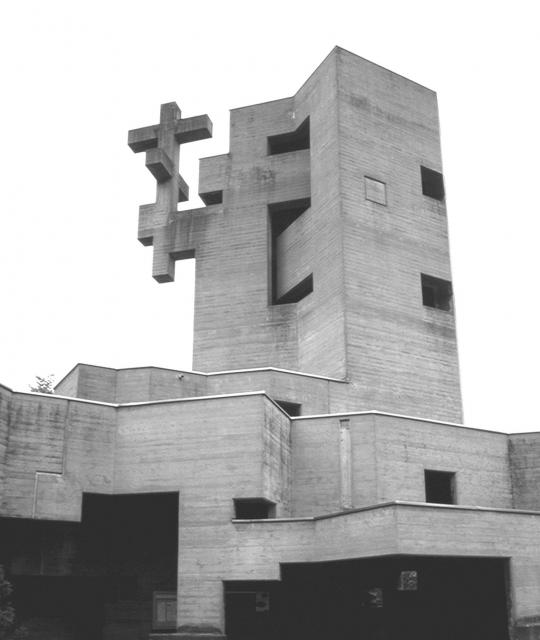

Eine andere entwurfliche Auffassung liegt in der Darstellung von Plastizität (vgl. O. Foederer Heiligkreuzkirche in Chur, Abbildung 28), jenseits der Betrachtung in Tragsystemen oder material-spezifischer Effizienz. Diesen Entwürfen ist ein puristisches Erscheinungsbild gemein, welches durch die Herausstellung einesbestimmten Werkstoffes (Ziegel, Beton, Glas) gelingt.

Abbildung 28: Kirchturm der Heiligkreuzkirche, Chur, Schweiz, Architekt O. Foerderer, 1963 – 69

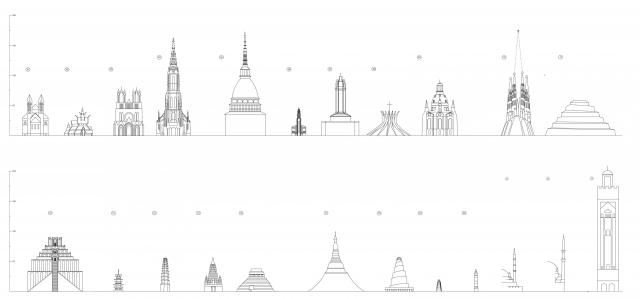

Sakralen Türmen aller Kulturkreise ist ein Streben nach Höhe nachzuweisen (vgl. Einleitung und geschichtlicher Überblick). Während die frühen Bauten von massiven Aufbauten (vgl. Zikkurat von Babylon, Pagode von Shwedagon) geprägt waren, zeigen insbesondere die Minarette den Weg zu extrem schlanken Bauformen mit integrierter Erschließung – mit Ausnahme des modernsten und höchsten Minarettes (Hassan II-Moschee, Casablanca, mit 210 m).

Sowohl bei Moscheen als auch bei Kirchen ist der frei stehende Turm wesenstypisch. Vornehmlich in Italien war der frei stehende Glockenturm üblich. Bei kleineren Kirchenbauten (ab ca. 1950) ist der seitl. abgerückte Glockenturm nahezu die Regelbauart geworden. Dies erlaubt eine sinnvolle statische Auslegung des Turmes (Aufnahme von Gewicht und Schwingungen des Glockenstuhles) und eine markante Stellung im Stadtraum. Darüber hinaus kann der Kirchenraum unabhängig vom Turm ausgebildet werden.

Abbildung 29: Sakrale Türme (Kirchen, Tempel, Minarette (Moscheen))

Tabelle 3: Sakrale Türme (Kirchen, Tempel, Minarette (Moscheen))

|

|

Ort |

Baujahr |

Höhe |

|

01 |

Dom, Speyer |

11. Jh. |

65,5m |

|

02 |

Stabkirche Norwegen |

12. Jh. |

ca. 48m |

|

03 |

Notre Dame, Reims |

13. Jh. |

81m |

|

04 |

Ulmer Münster |

14. -19. Jh. |

161m |

|

05 |

Mole Antoneliana, Turin |

1862 – 1888 |

168m |

|

06 |

Notre Dame du Raincy |

1922 -1923 |

43m |

|

07 |

St. Joseph, Le Havre |

1947 |

104m |

|

08 |

Kathedrale, Brasilia |

1967 |

ca. 40m |

|

09 |

Frauenkirche Dresden |

(1726 – 43) 1995 – 2005 |

93m |

|

10 |

La Sagrada Familia, Barcelona |

1883 – |

z. Zt. ca. 100m |

|

11 |

Stufenpyramide Sakkara |

2630 – 2130 v. Chr. |

61m |

|

12 |

Zikkurat Babylon |

605 – 562 v. Chr. |

91,5m |

|

13 |

Yakoushi Pagode |

680 n. Chr. |

34m |

|

14 |

Eisenpagode Kaifung |

1044 |

55m |

|

15 |

Stupa Bodhgaya |

1. Jh. |

ca. 55m |

|

16 |

Palenque, Mexico |

o.A. |

36m |

|

17 |

Swedagon Pagode |

11. Jh. |

90m |

|

18 |

Minarett Samarra |

836 – 852 n. Chr. |

55m |

|

19 |

Minarett Agadez |

o.A. |

ca. 20m |

|

20 |

Achmat Moschee |

o.A. |

ca. 35m |

|

21 |

Minarett Edirne |

1570 – 1574 |

70m |

|

22 |

Mohammed Ali Moschee |

1313 – 1315 |

84m |

|

23 |

Minarett Casablanca |

2004 |

200m |

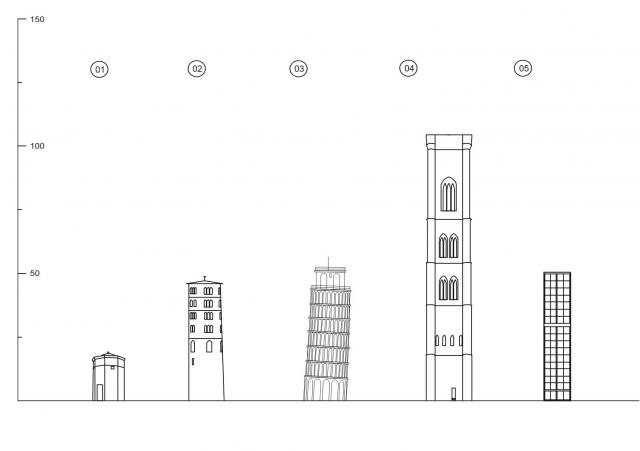

Abbildung 30: sakrale Glockentürme (frei stehend)

Tabelle 4:Sakrale Glockentürme

|

|

Ort |

Baujahr |

Höhe |

|

01 |

Turm der Winde, Athen |

1. Jh. v. Chr. |

12,1m |

|

02 |

Sant Apollinare in Classe |

10 Jh. |

37,5m |

|

03 |

Pisa |

1174 – 1350 |

55m |

|

04 |

Florenz |

1334 – 1358 |

107m |

|

05 |

Gedächtniskirche, Berlin |

1957 – 1963 |

50m |

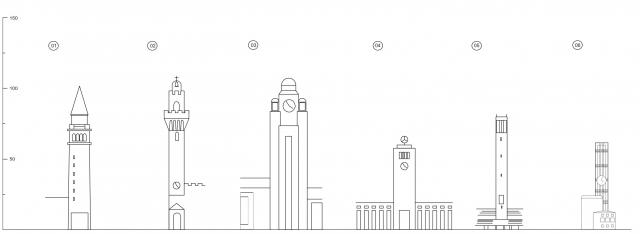

Glocken- und Uhrtürme (Abbildung 31) kennzeichnen ebenso öffentliche Bauwerke wie Rathäuser, Bahnhöfe oder Sportstadien. Die wesentlichen Schöpfungen der unmittelbaren Nachkriegszeit (insbesondere sakraler und profaner Stahlbetontürme) sind durch Walther Drechsel[30] umfassend aufgearbeitet und ausführlich dargestellt.

Abbildung 31: Glocken- und Uhrtürme

Tabelle 5: Glocken- und Uhrtürme

|

|

Ort |

Baujahr |

Höhe |

|

01 |

San Marco, Venedig |

1912 |

99m |

|

02 |

Rathaus, Siena |

1338 – 1348 |

102m |

|

03 |

Hauptbahnhof, Helsinki |

1906 – 1914 |

ca. 110m |

|

04 |

Hauptbahnhof, Stuttgart |

1914 – 1928 |

56,9m |

|

05 |

Olympiaturm, Berlin |

1936 |

79m |

|

06 |

Rathausturm, Arhus |

1937 – 1942 |

60m |

Bautechnologisch gehören Glocken- und Uhrtürme zu den interessanteren Turmbauten, weil sie oft modernste Technologien mit zeitgemäßer Formensprache verknüpft haben.

Abbildung 32: Uhrturm des Hauptbahnhofes Helsinki, Architekt E. Saarinen

Einige bedeutende Beispiele sind hier zu nennen:

Elie Saarinen errichtete kurz zuvor, 1906 – 14, den Hauptbahnhof von Helsinki mit einem markanten Turm, welcher ebenso den Übergang zur Moderne markierte und stilbildend für eine Vielzahl von Türmen wirkte (Abbildung 32).

Der Turm des Stuttgarter Hauptbahnhofes (Abbildung 33) wurde 1914 – 28 von Paul Bonatz mit 56,9 m Höhe erbaut. Auf einer Pfahlkopfplatte wurde er als mehrgeschossiger Turm (Restaurant, Cafe, Sitzungsräume) aus Stahlbeton, Werkstein und mit Flachdach errichtet. Er gewann im Zuge der langen Planungs- und Bauzeit zunehmend an konstruktiver Einfachheit und Modernität. (Der Stuttgarter Hauptbahnhof galt u. a. als monumentales Sinnbild einer modernen Verkehrsstation [Roser, 31]).

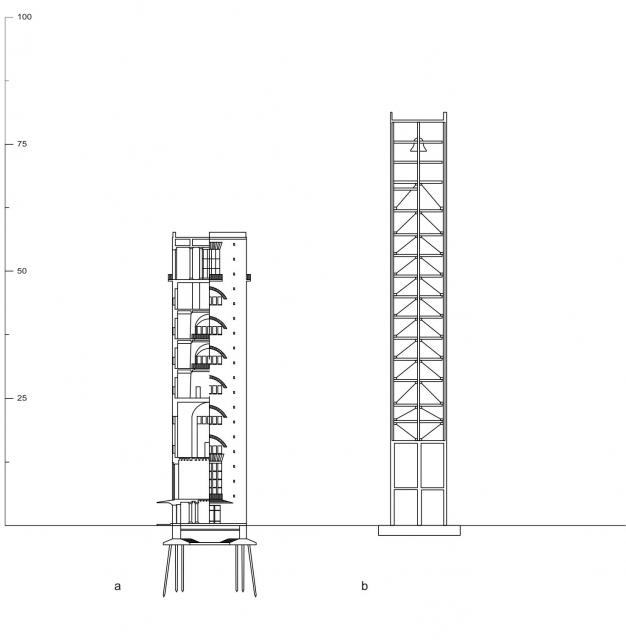

Abbildung 33: a) Hauptbahnhof Stuttgart, Turm des Empfangsgebäudes mit 56,90 m Höhe und b) Glockenturm der Olympiade Berlin 1936 mit Glockenstuhl (12,50 m Höhe), Stahlkonstruktion (48,76 m Höhe) und Stahlbetonkasten an der Basis mit 17,80 m Höhe (nach Drechsel [30, 50])

Das Konstruktionsproblem eines Glockenturmes zeigt der 79 m hohe Turm der Olympiade von Berlin 1936 (Abbildung 33). Nach außen suggeriert er das Bild eines monolithischen, massiven Rechteckkörpers. Das innere Traggerüst hingegen ist ein moderner Stahlbau, welcher in einem steifen Stahlbetonkasten [30, ebenda] eingespannt ist und mit Werkstein (schwingungsfrei) bekleidet wurde. Er steht zeichenhaft auch für den technologischen Stand der Zeit, welche sich mit großem Selbstverständnis modernster und wirtschaftlichster Technologien (s. a. Industriebau der 30er Jahre) bediente, aber formal das Bild von Solidität, Bedeutung und architektonischem Ausdruck mittels Bekleidung erzeugte. Die unterschiedlichen Auffassungen werden deutlich im Vergleich mit dem Turm der Stockholm Exhibition von 1930 (s. Abschnitt 3.3.3).

Anmerkung:Die hohen, zeitgleich erstellten Brückenpfeiler der Washington Brücke, New York, wurden bis heute nicht verkleidet und versehen im Rohbaucharakter ihren Dienst. Die 30er Jahre stehen, auch aus ökonomischen Zwängen, für die Akzeptanz einer funktionalen Schönheit [Wilson, 32].

Abbildung 34: Uhr- und Glockenturm Rathaus Århus, Dänemark, bekleidetes Stahlbetonskelett und massiver Kern mit 60 m Bauhöhe

Ein Urbild für den modernen Rathausturm stellt der 60 m hohe und in den 40er Jahren erstellte Stahlbetonbau des Rathauses von Århus, Dänemark, dar (Architekten Arne Jacobsenund Eric Møller) (Abbildung 25). Die Erstellung des Turmes ging auf eine Forderung der Bürgerschaft zurück. Er war ursprünglich nicht geplant [Than, 33]. Der erstellte Uhr- und Glockenturm offenbart dem Betrachter seine innere Struktur. Er ist in eine rahmenartige Gitterstruktur aufgelöst, welche einen geschlossenen Kern von 9 x 7 m (Treppenhaus, Aufzug) umschließt. Das mit Naturstein bekleidete Bauwerk weist formal den Weg für zahlreiche Türme der Nachkriegszeit, wie Funktion und zeitgemäßes Erscheinungsbild in Einklang zu bringen sind.